「御朱印」に関心を持つものの・・・

神社仏閣を訪れた際、その証として印影や墨書きして頂くのが「御朱印(ごしゅいん)」です。

まえからその存在は知っていたのですが、とくにお寺好きというわけでもないので、さほど関心はありませんでした。

それに最初は「四国八十八か所巡礼」(お遍路さん)に限ったものだと思ってました。

ところが、出川哲郎さんの「充電させてもらえませんか?」などの旅番組で御朱印をもらうシーンをたびたび目にするようになると、その(御朱印の)デザインのカッコよさに驚き、これはいつか集めてみたい!と思うようになりました。

御朱印集めをツーリングの目的にするのも楽しいかも。

ただ、先ほど書いた通り、それほど「社寺仏閣好き」というわけでもないので「まあそのうちに」と思い、実際にあつめたりはしていませんでした。

「御刻印」・・・なんだこれ!?

そんなある日。

Faceboookだったかなんだったか、とあるツーリングライダーが「御刻印」集めについて書いているのを見ました。

ごこくいん? なにそれ??

どうやら「御朱印」のように社寺仏閣を巡った記念として、革バンド(?)に刻印をもらうという新しい旅の楽しみ方のようです。

画像引用元:Webオートバイ https://www.autoby.jp/_ct/17622654

御朱印というよりは、道の駅なんかにあるスタンプラリーみたいなかんじですが、革バンドに刻印する、というのがいかにもバイカーっぽい気がします。

なんかこれ、カッコいいかも。

どうすればもらえるのか。どこへいけば革バンドを買えるのか。

ちょっと調べてみることにしました。

御刻印とは

御刻印とは・・・

ようするに、御朱印のライダー版みたいなもので、御朱印長への押印や筆書きではなく、刻印を打つスタンプラリーのようなもの。

御朱印長やスタンプ帳ではなく、革製のバンドに刻印するのが特徴と言えます。

この御刻印。ロードマニアジャパンが「疾風巡拝」(しっぷうじゅんはい)プロジェクトという形ではじめたものだそうです。

オートバイ誌が推してますが、ほかの媒体ではあまりみないし、オートバイ誌と企画屋さんが考えたイベント的な感じなんですかね。

でも、ライダーの旅の新しい楽しみ方として提案されたものだとすれば、それはそれでありかなあ、と思います。

御刻印はどこで出来る?御刻印用の革バンドはどうすれば手に入る?

御刻印は全国49か所(※2003年8月時点)の社寺仏閣で刻印することが出来ます。どんどん増えているようで、最新情報はツイッター(いまは「X」ですね。)で確認できるようです。

刻印するため革ベルト(『刻道守(こくどうまもり)』)は刻印出来るお寺や神社で購入可能。これはバイク用革ジャンで有名なKADOYA社製で¥3500(刻印込み)です。

また、既に持っている「刻道守」に刻印するばあいは¥300支払う(納める)ことになっています。

この「刻道守」はやや品薄で、時と場合によっては在庫がない場合もあるようなので、心配な場合はあらかじめ、伺うお寺や神社に問い合わせした方がいいかもしれません。(せっかく遠方のお寺を訪問しても、もし在庫がなかったら刻印できませんから。)

また、場所によっては不在がちというところもあるようです。ご不在だと刻印できませんから、こちらもあらかじめツイッターをフォローして確認した方がいいかもしれませんね。

早速「御刻印」をいただきに行きました

ではさっそく僕も「御刻印」集めを始めてみたいと思います。

記念すべき第一社目は、なるべく近場(暑いですから。w)ということで、東京都町田市にある「日蓮宗 久住山 宏善寺(こうぜんじ)」さんを参拝することにしました。

文永8年(1271)に日蓮が、相模の国から佐渡へ向かわれる途中にあった観音堂でご休憩を取られた際に、その寺の住職を教化、日蓮宗の寺院に改めたのがはじまりなんだそうです。

メインの通りからは少し奥まったところにある、閑静な住宅街の中にあるお寺です。こういう機会がないと訪れることもなかったと思いますが、なかなか立派なお寺さんです。

(訪れる際はできるだけ静かに走行したいですね。)

道沿いにはわかりやすく「疾風巡拝プロジェクト」ののぼりが立っていました。

山門。駐車場の案内もわかりやすく親切です。

ライダーに寄り添っていただいてる感があって安心ですよね。

仁王門

御本堂。その向かって右わきに写っている建物で、御刻印がいただけます。

朝一番だったこともあり、境内には人気がなく、ちょっと緊張しながら入っていったのですが、奥に進むと本堂の脇の建物の前で、ご住職が参拝客と思われる方と話し込んでおられました。

そしてその脇にはハンターカブが。(ひょっとするとご住職の愛車かもしれません。)

ご住職は僕に気づくと「御刻印ですか?」と声を掛けてくださり、戸を開けて中へ招いてくれました。

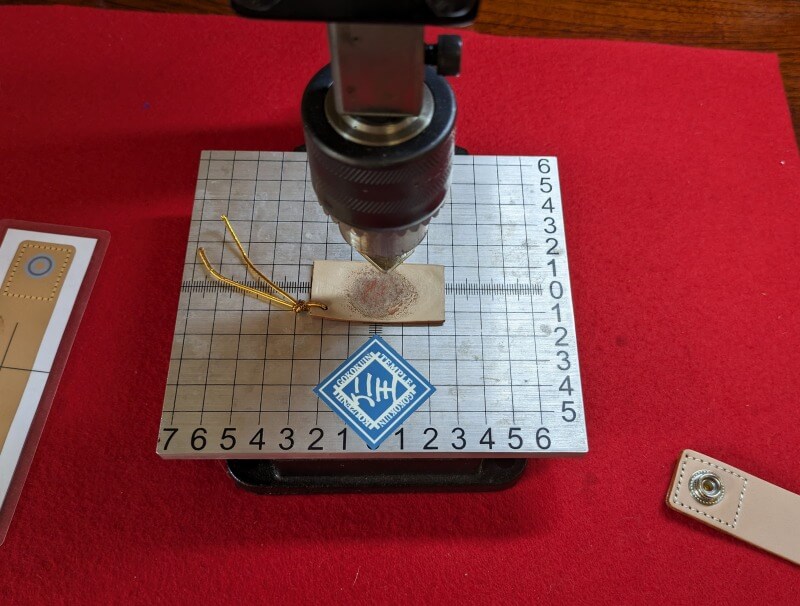

中に入ると、玄関わきに、御刻印の器具が置かれていました。

御刻印の器具。お寺の中ではちょっと不思議な空間ですね。(笑)

初穂料 3500円をお支払いすると、ちょっとお待ちを、と言われ、しばらくすると「刻道守」と冷たい麦茶を持って出てこられました。(「暑いでしょ」と言ってよく冷えた麦茶のペットボトルを頂きました。うれしい。)

まだお若いと思われるご住職は、御刻印ははじめてですか?と尋ねた後、実に丁寧にやり方を教えてくださいました。

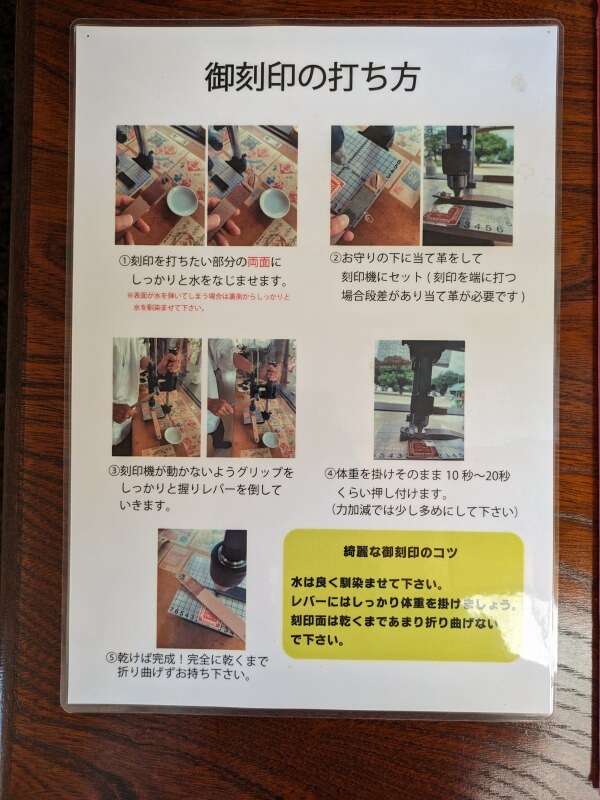

器具の脇には御刻印の打ち方の説明書きもおかれています。

御刻印の打ち方

① まずは革ベルトの御刻印を打ちたい部分を水でしっかり濡らします(テーブルに水を張ったお皿が置いてあります)。革の表側は水をはじくので、表も裏も両方水に漬けてしっかり水を染み込ませます。しっかり水を染み込ますのがコツだそうです。染み込ませたら、タオルで表面の水を拭き取ります。

②下に当て革を置いて、革ベルトをセットします。刻印の向きは場所によって違う場合があるので、よく確認します。(手前に刻印のステッカーが貼ってあります。ここは左側が上)

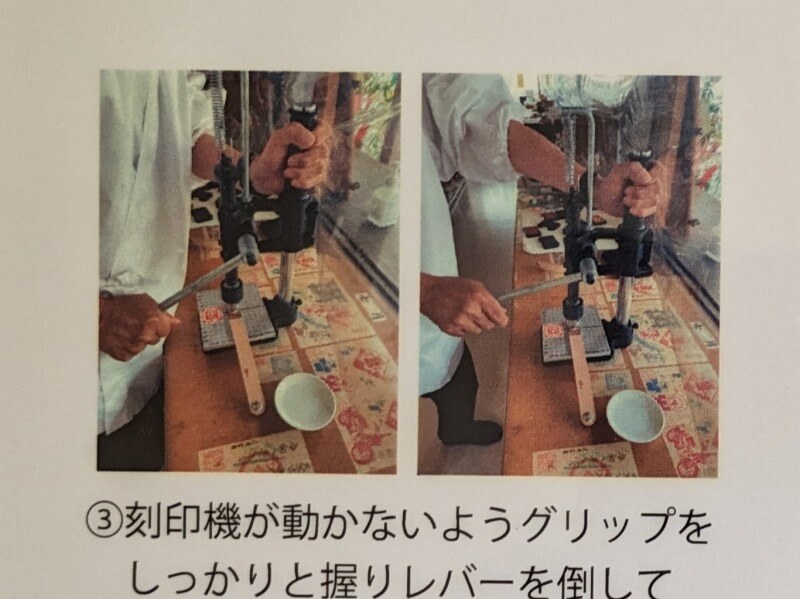

③慎重に位置を決めたら刻印します。左手でグリップ(バイクのハンドルグリップ!)を握り、右手でレバーを押し下げます。しっかりと体重をかけ、そのまま20秒以上レバーを押し下げ続けます。(少し長めにしっかり押し付けた方がいいそうです。)

④完成。ただし、革が完全に乾くまでは折り曲げない方がいいそうです。また、革の表面は伸びたり縮んだりして、徐々に刻印が薄くなってきてしまったりするので「出来れば端まで刻印を打ち終わるまでは、巻いたりせず、まっすぐのまま保管した方がいいですよ」とアドバイスいただきました。

もちろん僕が初めてだからということもあると思いますが、実に親切丁寧にやり方をアドバイスいただけました。朝一番で空いていたこともあり、落ち着いてゆっくり刻印できました。

初めての刻印が、ここ宏善寺さんでよかったなあ、と思いました。

こちらが「刻道守(こくどうまもり)」。でも表面には「御刻印守」と書いてありますね。

上手く打てました。(これは刻印直後でまだ革が湿っている状態。この後、革が乾くにつれ、より刻印がはっきりしてきました)

ホックの部分にはKADOYAの刻印があります。

これは裏面。あて革があてられ、切り目がはいっています。

その中には御神体(ごしんたい)がはいっています。(お守りなので本当は開けちゃいけないんですけどね。)この御神体。専用の小判なのですが、毎年新しいものと交換し、革自体はずっと持っておくこともできるんだそうです。

二軒目は浄運寺

宏善寺のご住職から「近くにもう一軒、御刻印をいただけるお寺がある」とうかがったので行ってみることにしました。

JR町田駅からすぐの「原町田 法要山 浄運寺(じょううんじ)」さんです。

この浄運寺さん。JR町田駅から徒歩3分ほどと好立地にあるのですが、お寺の正面入り口にあたるところの道は、昼間は車両通行止めになるような細く商店が並ぶ道に面しているため、バイクで入るのは困難です。

ナビで案内してもらう場合は浄運寺ではなく、隣接する「浄運寺会館」を目指して向かってください。浄運寺会館はクルマが通り抜け出来るようになっていて、そこから境内に入れます。

なお、この浄運寺さん。「疾風巡拝プロジェクト」にはかなり力をいれておられるようで、ホームページには「疾風巡拝プロジェクト」専用のページも用意されています。

このページには詳しいバイク(クルマ)での訪れ方も動画付きで説明されていますので、訪問前に是非一度確認されることをお勧めします。

浄運寺会館。1階が通り抜けになっていて、そのままバイクで通り抜けできます。(でもここはエンジンを切って押していきたいですね。)

浄運寺会館は通りから少し引っ込んだ通り沿いにありますが、目抜き通りの原町田大通り沿いには、目印として「疾風巡拝」の のぼりも立てられています。

境内側から見た浄運寺会館。1Fが通り抜けになっています。

境内のどこにバイクを停めてよいのかわからず。先客がいたので近くに停めました。あとでご住職にうかがったら「境内のなかならどこへ停めていただいても結構です」とのこと。なんて寛大なんでしょうか。

ちなみにこちらが正面入り口。人の往来の多い細い道沿いにあり、昼間は車両通行止めになっています。

立派な御本堂

本堂脇の建物の中に御刻印があります。勇気を出して呼び鈴を押しましょう。

先客の方が刻印中。

刻印台です。

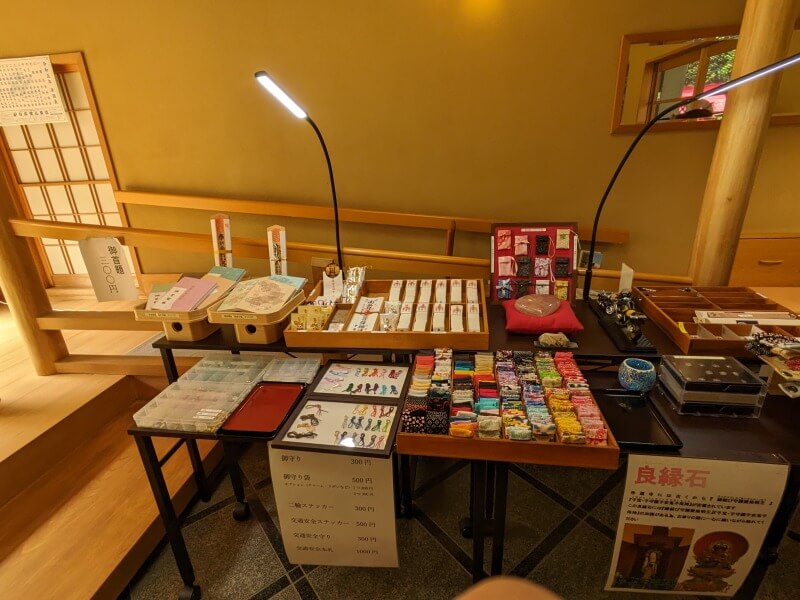

ほかにもオリジナルのお守りがたくさん。(お守りは手縫いだそうです。)

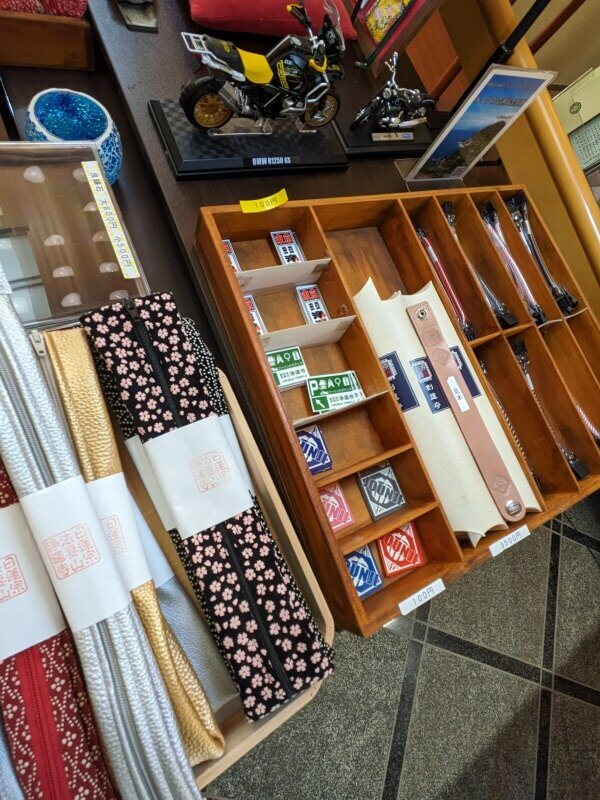

バイク関連のお守りグッズもいろいろあるようです。手前(写真左)に写っている筆入れのような袋は何だろうと思ったのですが・・・

どうやらこれのようです。「刻道守」を補完するための「御護り袋」。なるほど、御朱印と違って御刻印は1本の「刻道守」に8つから9つぐらいの刻印しか押せませんから、たくさんのお寺を回ると当然一本の「刻道守」では足りなくなりますもんね。

無事2つ目の刻印も押せました。

御刻印集め。これからツーリングのよい目的地になりそうです

ということで、にわかに始った僕の「御刻印集め」。まだたった2か所を回っただけですが、1本の「刻道守」を仕上げるには、7~9か所はまわらないといけないようです。

とはいえ、関東には16の御刻印をいただける社寺仏閣があります。日帰り旅の範ちゅうでも十分御刻印集めを楽しめると思います。

お守りがちょっとお高めではありますが、本格的な革製のベルトはバイクに付けたりライダーが手首に巻いたりしても良く似合いそうです。

それに、いままで行ったこともない地域に行くことで、あらたなツーリングの楽しみを発見できるかもしれません。

御刻印集め。みなさんもぜひトライしてみてはいかがでしょうか。

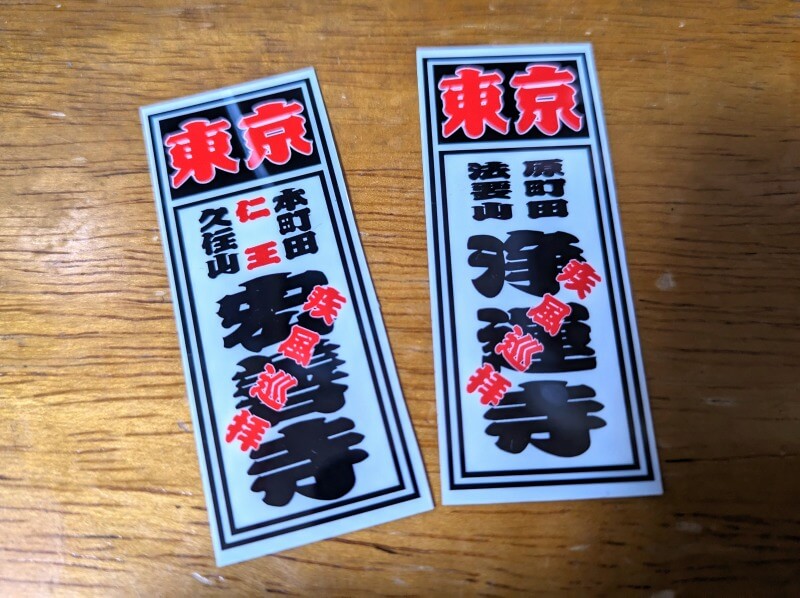

共通の千社札も売られていました。こちらは1枚100円。長さ6cmほどの小さな千社札です。これも集めてみたいと思います。