走行16,900kmでブレーキパッドを交換する

桜の季節も過ぎ、既に初夏。ここから梅雨までの間がもっともツーリングに適した季節ですよね。冬の間は凍結と凍結防止剤を嫌って避けていた山道へもどんどん走りに行きたいところ。

その前にぜひメンテナンスしておきたいのがブレーキです。

昨年、ディーラーさんで定期点検を受けた際に「あと3000kmぐらいでブレーキパッドも交換かな」と言われていました。

それからまだ2000kmぐらいしか走ってませんが、ここは早め早めにメンテナンスしておきたいところ。

というわけで、ブレーキパッドを交換することにしました。

890DUKEの適合パッドはどれだ?

まずは適合するブレーキパッドの情報を探します。ところがこれがなかなか見つかりません。

素直に純正パッドを選べばいいんでしょうが、それじゃ面白くありません。

同じDUKE 890でも、「890DUKE R」なら話は簡単。ブレーキはブレンボのラジアルキャリパーですから、適合するパッドはいくらでも見つかります。

ところが、ぼくのDUKEは無印の「890 DUKE」。各社ブレーキパッドメーカーのホームページを探してみても、無印 DUKEの適合情報はほとんど見つかりません。

無印「890DUKE」についているKTM純正キャリパーはスペインのJ-Juanというメーカー製で、おそらく790DUKEの純正キャリパーと同じものでしょう。790DUKE用で調べると、いくつかブレーキパッドの適合情報がありました。

ところが、先の東京モーターサイクルショーで、某ブレーキパッドメーカーの方と話す機会があり、890DUKE用のブレーキパッドを調てもらったところ、790DUKEと890DUKE、さらに890DUKE GPでそれぞれ適合するブレーキパッドは違うんだそうです。(適合表で確認してくれました。)

えー!?そうなの!!

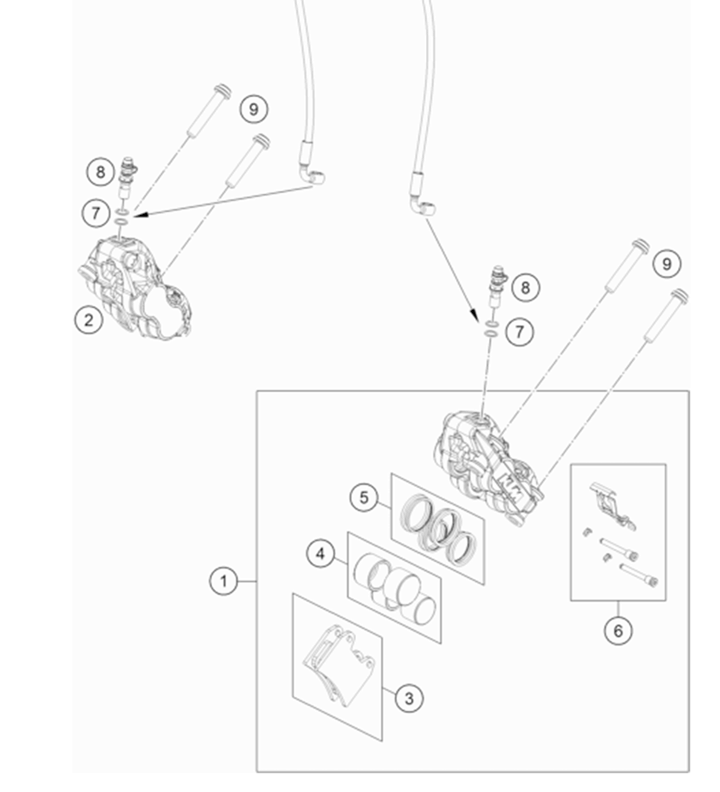

そこで、ネットで790DUKEと890DUKEのパーツリストを探し、パーツナンバーを調べてみたところ・・・

① 2018-2020年式の790DUKEのキャリパーとパッド

②2021年式の890DUKEのキャリパーとパッド

③2023年の790DUKEのキャリパーとパッド

ぞれぞれの品番をくらべると、①だけは異なり、②と③は同じ品番でした。

2021年からキャリパーの仕様が変わったのでしょうか。でも違うパーツには見えないんだよなあ。

左が790DUKE、右が890DUKE-GP

メーカーの純正パーツは同じモノでも、生産や管理上の都合などから途中で品番が変わることもあるそうなので、きっとこの品番の違いはそういうメーカーの管理上の違いであって、モノは同じに違いないと判断(← ※注:なんら根拠はありません。鵜呑みにしないように)。790DUKEに適合する市販パッドから選ぶことにしました。

第一候補はメタリカ。でも選んだのは・・・

無印 「890DUKE」のブレーキは決して悪くありません。というか無茶苦茶良く効きます。純正とはいえ、ラジアルポンプ+ラジアルキャリパー。しかも車体が超軽量とくれば、効かないわけがありません。

サーキットを走ったりする人は不満が出たりするのかもしれませんが、ツーリングライダーの僕にはなんの問題もありません。

ただ、しいて言えば、ブレーキをかけたときのフィーリングがイマイチ。

効きは十分なのですが、感触が良くないというか、音が良くない(シャリシャリいう)というか、なんとなくちょっと安っぽい気がします。(← へたくそライダーの個人的な意見です。)

それなら最初からブレンボがついてる「DUKE R」を買っとけよ・・・と言われそうですが、ここはブレーキパッドを変えることで、手軽にフィーリングの向上を図りたいところ。

その方が楽しいじゃないですか。(←負け惜しみとも言う。w)

***

さて、ではどのパッドを選ぶのか。候補として真っ先に頭に浮かんだのは、「メタリカ」のブレーキパッドです。昔乗っていたバイクでも何度か使ったことがあり、とてもお気に入りのブレーキパッドなのです。

調べると790DUKEに適合する品番もあるようなので、これで決まり!と思ったのですが、ちょっとお高い。ダブルキャリパーなので2セット購入すると、17,000円~20,000円ぐらいします。もちろん効きがいい上に長持ちするパッドなので、少々高くてもその価値はあるのですが。

もう一つ、候補として浮かんだのが「ZCOO(ジクー)」のブレーキパッドでした。

![]()

|

価格:6694円 |

|

価格:6694円 |

![]()

![]()

このジクーも発売当初から評判が高く、メタリカと人気を二分する高性能ブレーキパッドなのですが、今回ネットでの値段を調べてみると、メタリカよりちょっとリーズナブルでした。

僕自身使ったことはありませんが、その性能は折り紙付き。サーキット走行でも優れた効きを示す高性能パッドにもかかわらず、コントロール性が良くて扱いやすい・・・らしい。

その上メタリカより安いとなれば、これはちょっと試してみたい。

というわけで、今回はジクーのパッドを選んでみました。

ブレーキパッド交換作業

数日後、ブレーキパッドが届いたので、早速交換することにしました。

まずは、ブレーキフルードタンクの蓋のネジを緩めて蓋を外します。これは、ブレーキのピストンを押し戻す際、ブレーキフルードがタンク側に逆流するので、タンクが密閉されているとピストンがなかなか押し戻せないからです。

蓋は完全に外してしまうと作業中にゴミなどが入ってしまうので、ネジを緩めて蓋はちょっと開けた状態でそのまま載せておきます。

そして、万が一フルードが溢れても、車体にかかったりしないように、フルードタンクの周りに水で濡らした布を巻き付けておきます。(水で濡らすのは、ブレーキフルードが水溶性だからです。)

リザーバータンクのネジを緩めて蓋を外します。適当な布が無かったので、軍手を濡らして巻いておきました。

続いてパッドを外します。パッドは2本のパッドピンでとまっています。このパッドピンを抜いて、パッドを取り外します。(↓の図の⑥の部分)

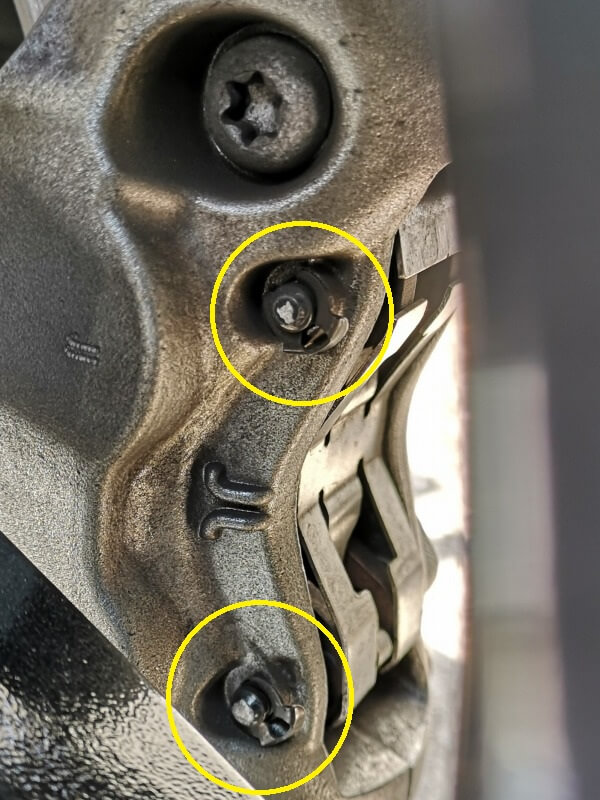

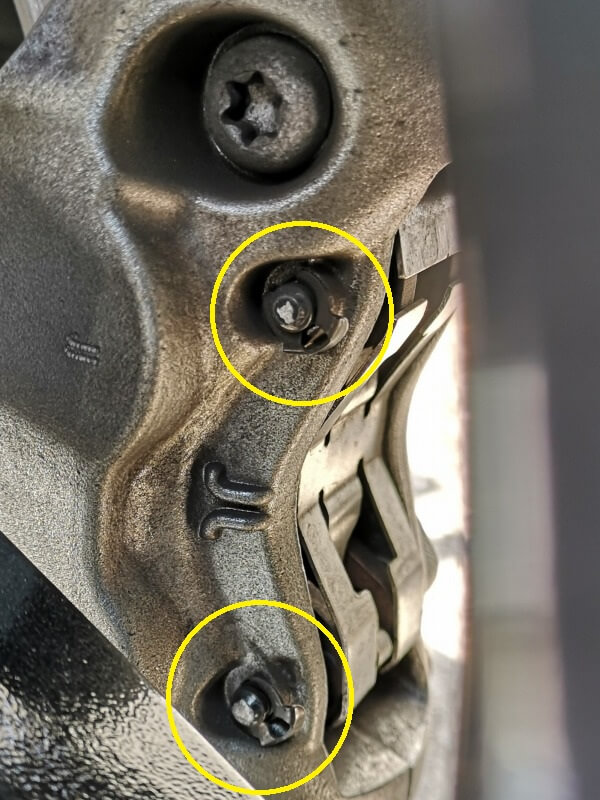

パッドピンを抜く前に、パッドピンには抜け防止のクリップが付いているのでこれを外します。

キャリパーを裏側からみたところ。パッドピンには抜け防止のためのクリップがついているので、先ずこれを外します。

これがクリップ。ラジオペンチで外しました。(手でも外せます)小さくて飛んでいきやすいので注意(案の定飛ばしてしまい、必死に探しました。w)

クリップを外したら、パッドピンを抜きます。T20のトルクスソケットを使って緩めます。

パッドピンを抜くと、パッドを押さえているプレートも外れます。

パッドが見えました。

ラジオペンチでパッドを引き抜きます。

パッドが外れました。裏面を見ると、矢印と「L」の文字が書かれています。矢印はタイヤの回転方向、Lは左側キャリパーを表しているようです。外したパッドを再び使う場合に、同じ位置に戻すための印です。おそらくディーラーのメカニックさんが書いたものだと思います。

外した純正のブレーキパッド。真ん中にある溝がまだ見えるので、まだもうちょっと使えたんでしょうけれど、パッドの摩材(ライニング)は残り少なくなると急激に減るらしいので、この位でも交換して良かったと思います。

横から見るとこんな感じ。まだけっこう厚みがありますね。KTMの純正のパッドですがバックプレートも厚みがありますね。

パッドを抜いたら、キャリパーを外しますが、その前に速度センサーを外します。

いよいよキャリパー本体を外しますが、その前に、速度センサーを外します。ここはトルクスのT30です。

外したスピードセンサー。磁石になっているようで、細かな鉄粉がビッシリついてました。布で丁寧に拭き取ります。

速度センサーを外したら、キャリパー本体を外します。

キャリパー本体を止めているキャリパーボルトを外します。

ここはトルクスのT45です。

外したキャリパーボルトを見ると、ネジ山の半分のところに緑色の付着物が見えます。これはおそらくネジロック剤だと思われます。ナイロンブラシや真鍮ブラシで必死に掃除しましたが、なかなか綺麗になりません。

ボルトやナットのネジ山が荒れていたり、錆びていたり、あるいは古いネジロック剤が付いていたりすると正確なトルク管理が出来ないので、はずしたボルトはきれいに清掃します。

けれど、この古いネジロック剤がなかなかキレイに落とせないんです。

パーツクリーナーを吹きかけ、ナイロンブラシや真鍮ブラシを使って、ガシガシと頑張って落とします。

トルクレンチを使うなら、ネジ山を整えるために、やっぱりタップ&ダイスぐらいは買わないといけないんでしょうね。

キャリパーを外したら、あらためてブレーキキャリパーのピストンを清掃します。中性洗剤と水で洗う方法もありますが、面倒なので今回はブレーキクリーナーを使ってきれいにしました。もっとも、昨年の定期点検の際にメカさんが清掃してくれていたようで、キャリパー本体もピストンも結構きれいな状態でした。

ブレーキクリーナーですが、僕はブレーキ周りに使う時は、必ず信頼のワコーズ製を使います。少々お高いですが、ブレーキ周りにも安心して使えます。

綺麗になったピストンには、ブレーキ用のグリスを塗っておきます。

ピストンをキレイに掃除したら、パッドを入れるためにピストンを押し込みます。

これはピストン戻しという道具。ピストン傷めないように押し込むのに使います。でも普通は手でも十分押し戻せるので、めったにこの工具は使いません。高かったんだけどなあ、これ。(10年以上前に購入しましたが、ハスコー製で2万円ぐらいしたと思います。)

10年以上前に、ブレーキのパッド交換の為に購入したのが「ピストン戻しツール」。かなり高くて一念発起して購入したのですが、これまでにまだ数えるほどしか使っていません。

デイトナから比較的安価な道具もでていますね。

さて、いよいよ新しいパッドのお目見えです!

ZCOO(ジクー)のセラミックシンタード。ZRM-B002です。

表面のライニング(摩材)はこんな感じ。いかにもメタルパッドっていう感じです。

裏面はこんな感じ。

上がZCOO。下が純正です。ライニング表面の溝の数が違いますが、寸法的には全く同じに見えます。

装着前に、パッドの厚みを測ってみました。ノギスによる計測なので、ざっくりした値です。

・ZCOO 全体:8.6mm バックプレート:4.2mm 摩材=8.6-4.2=4.4mm

ちなみに、取り外したノーマルパッドは

・左キャリパーの左側 全体:6.7 バックプレート:4.3 摩材:6.7-4.3=2.4mm

・左キャリパーの右側 全体:6.5 バックプレート:4.3 摩材:6.5-4.3=2.2mm

(右キャリパーのパッドは測っていません。)

ブレーキパッドは2mm以下だと要交換と言われているので、まあちょうどいいタイミングだった気がします。※KTMのマニュアルでは厚み最小値が ≧1mm となっています。

外したパッドピンやパッド押さえなどはパーツクリーナーでキレイに清掃します。パッドピンには錆防止でシリコングリスを薄く塗っておきます。

キャリパーボルトにはサービスマニュアルにある通り、ロックタイト243(中強度)のネジロック剤を使います。ネジロック剤は同じ強度でも、ボルトの先端につけると強力に、根元に着けるとやや弱く効きます。

ピストンを押し戻したら、キャリパー本体を取り付けます。

トルクレンチでキャリパー固定ボルトを締めます。ボルトはトルクスのT45。指定トルクは45Nm。※この写真に限りませんが、写真に写っている僕の工具の持ち方や、使い方は全てでたらめです。片手にスマホを持って写真を撮っているからです。

指定トルクの45Nmでボルトを締めると、事前に記されていた合いマーク(ディーラーメカニックさんが付けたもの)とぴったり一致しました。おー!気持ちいい。(笑)

キャリパー本体を取り付けたらパッドを入れます。

パッドの裏面(摩材の付いてない方)のピストンが当たる部分には、シリコングリスを薄ーく塗っておきました。

パッドを入れます。裏表を間違えないように気を付けます。(意外にやってしまうらしい)

パッド押さえを被せて、パッドピンを差し込み、T20のトルクスレンチで締めます。

パッドピンを取り付けたら、抜け防止のクリップを取り付けるのを忘れずに。

パッド押さえには矢印が刻印されていて、タイヤの回転方向を表しています。この矢印が上向きになるように取り付けます。

スピードセンサーを取り付けます。トルクスのT30。指定トルクは7Nm。

スピードセンサーを取り付けたら、これで左側のキャリパーが完成です。

続いて右側を同じように行います。

***中略***

右側のキャリパーも同じようにパッド交換が完了しました。

最後にブレーキレバーを何度か握り、パッドがブレーキディスクに当たるまでニギニギします。これ、重要です。

やらかしました

ブレーキフルードタンクの蓋をしめて完成・・・と思ったのですが、

うん??アレレ???

見るとブレーキフルードがほとんどなくなっているではありませんか。

あちゃー。やってしまった。

どうやら右のキャリパーで作業を行う際、ハンドルを左に切った時に、ほぼ満タンだったフルードが溢れてしまったようです。

左はハンドルを右に切った状態。右は左に切った状態。ハンドルを右に切るとブレーキフルードの液面は水平になっていますが、左に切ると液面が傾きます。この時に蓋があいていれば、当然フルードはあふれ出ます。

とほほ。

フルードタンクには水で濡らした軍手を巻き付けておいたので、塗装面に垂れるという被害は免れましたが、フルードが減ってしまい、minのラインを下回ってしまいました。このままでは走れません。

あーあ。

というわけで、この話、続きます。

重要な補足・訂正

実は今回のこのパッド交換手順、間違いがありました。

KTMのオーナーズマニュアルを見たところ、次のような記述があります。

***以下 KTMのオーナーズマニュアルより***

・両側のブレーキキャリパーの位置を調整します。

・両側のスクリュー(=キャリパーボルト)を取り付け、締めないままにしておきます。

・ブレーキパッドがブレーキディスクに接触して抵抗が感じられるまで、ブレーキレバーを何度か作動します。ブレーキレバーを作動した状態で固定します。

・ブレーキキャリパーの位置が調整されます。

・両側でスクリュー(=キャリパーボルト)をしっかり締めます。

***ここまで****************

つまり、僕はキャリパーを規定トルク(45Nm)で固定してからパッドを入れ、パッドピンで固定しましたが、正しくは、キャリパーの固定ネジ(キャリパーボルト)を緩めたままパッドをセットし、ブレーキを掛け、掛けたままレバーを固定し、その状態で規定トルクでキャリパーボルトを締める、というのが正しい手順だったわけです。

キャリパーの位置は、キャリパーボルトを締め付けることで固定されますが、ボルトとキャリパーのボルト穴との間にはわずかな隙間があるので、その分上下左右に動きます(ほんのわずかですが)。つまり、ブレーキディスクに対してキャリパーの位置が左右対称になっていない可能性があるわけです。

それをブレーキを掛けることでキャリパーが正しい位置にくるので、その状態でボルトを締めて固定する、というわけです。

①パッドをセットする。(この時点ではキャリパボルトはまだ締めてはいけない。)

②パッドピンを締めてパッドを固定する。

③左右両側のキャリパーが準備出来たら、ブレーキを握り、ディスクにパッドが当たった状態でレバーを固定する。

④ブレーキが利いた状態で規定トルクでキャリパー固定ボルトを締める(写真はパッドが入ってませんが。)

この場合、最後のキャリパー固定ボルトを規定トルクでしめる、という工程を忘れない、ということが重要です。仮止めしてると、本締めを忘れる可能性がありますからね。

以上、補足・訂正 でした!