期限の2か月前から受験可能に

年一回の一週間の長期休暇がとれました。これは是非有効に使いたいところ。

ただ、ここのところ出費が続き金欠状態ということもあり、ロングツーリングはちょっと厳しそうです。

そうだ、たしか11月に車検だったよなあ。平日の休みだし(車検場は平日のみ)、ユーザー車検に行けないかな、と思い立ちました。

以前は車検は満了日の1か月前からの受験でしたが、今年(2025年)4月からは、満了日の2か月前から受験が可能になりました。(例年3月に車検が集中するのを緩和するためらしい。)

ということは、9月でもユーザー車検を受けられるはず。

というわけで、今の愛車(KTM 890 DUKE)では初めてのユーザー車検を受けることにしました。

まずはインターネットで申し込み

まずはインターネットで受験日を申し込みます。

今回は久々の受験だったので、以前作ったアカウントはすでに消滅。あらためてパスワードを設定します。(※2年1ヶ月以上利用していないアカウントは削除されます。)

以前と違っていたのは、車検証のQRコードを読み込むことで、車体番号などの情報が自動で取り込まれるようになっていたこと。

ただ、僕のPCは残念ながらカメラが無いので、手で打ち込みました。(スマホでやればよかった。)

希望していた日は既に午前中の枠が埋まっていました。仕方ないので午後一の枠で申し込みす。

車検仕様にもどす

車検前に改造箇所をノーマルに戻します。とはいっても、マフラーは車検対応品なので、やるのはグラブバーとタンデムステップの装着です。

当然、これら(グラブバーやシーシーバー、もしくはタンデムベルト)がないと二人乗り仕様としては車検が通りません。

(まあ、二人乗り何てしないので、一人乗りとして登録変更する手もあるんですが。旅先でヘルメットを持った美人のお姉さんにヒッチハイクされないとも限りませんし。笑)

タンデムバーを取り付けるために、まずはベビーフェイスの荷掛フックボルトを外します。これ、カッコイイんですが、位置的にあまり実用的ではありません。ボルトは6mmのヘックス

次いでグラブバーを装着します。

ここはトルクスのT45+Tレンチバー

最初、ラチェットハンドルで締めようとしたのですが、マフラーに当たってしまい、使えませんでした。(ブルーのウエスはマフラーの保護用)

次いでタンデムステップの装着。まずは着けているレーシングフックを外します。

レーシングフック。本来はトランポに載せる時にタイダウンベルトを通して固定したりして使うモノらしいのですが、僕はロック付きカラビナを併用してヘルメットホルダーとして使ってます。ボルトは6mmのヘックス

次いでタンデムを装着。使うのはT30のトルクスなのですが、ボルトが奥まった位置になるので、この短いトルクスソケットでは届きません。

仕方ないのでL字レンチを使います。ただ、短い方では届きませんので、レンチをプライヤーで咥えて無理やり締めこみました。(もちろんパーツの用途を考えると危険なのでオススメ出来ません。あくまで車検用応急処置です)長いの買わなきゃ。

まずは予備検査場へ

車検場へ行く前に、予備検査場へ行って光軸検査を受けます。ユーザー車検で落ちる原因は大抵光軸検査なので、無駄な手間と時間を節約するためにも、これは必須だと思います。

光軸調整してくれるお兄さんが我がDUKEを見て、どこで光軸調整するのか悩んでました。

上下はヘッドライト上部のネジと知っていたので、そう伝えたのですが、左右も少しずれているとのこと。でも左右の調整機構は僕も知りません。ただそのままでも合格範囲内とのことだったので、そのままにしました。(どなたか調整方法をご存じだったら教えてください。)

で、調整を終わって帰ろうとした時、なにやらヘッドライトにステッカーが貼られていることに気づきました。

「これ何です?」と聞くと、

「ロービームのところを隠してます。そうしないと、検査の時に余計な光が入って光軸が出ないので。このまま受けてくださいネ。」

と言われました。なるほど。

そういえば、丸目一灯以外のヘッドライトのバイクで車検受けるのって初めての経験です。

最初に何をしたらいいのかまごつく

近くの牛丼屋で昼飯を食ってから試験場(国土交通省 関東運輸局 神奈川運輸支局)へ。

ユーザー車検を受けるのは4年ぶり。これまでに何度ユーザー車検を受けたか覚えていませんが(たぶん10回ぐらい)、2年に一度なので前回の事を忘れてますし、時々システムが変わってたりするので、毎回まごつきます。

今回もまず最初にどこへ行ってよいやら。

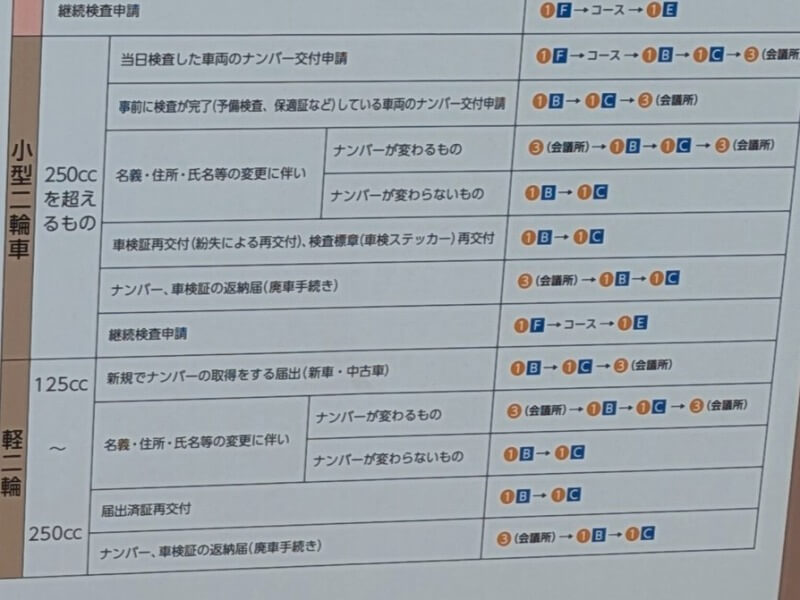

案内の看板発見。

250cc未満とそれ以上で別れます。継続検査申請なので、①の建物のF窓口へ行け、ということみたいです。

①の建物に入ると「AIさくら」という案内ロボットがいました。これは便利!と思ったけれど、「継続車検はどの窓口?」というボタンを押すと、「Fの窓口へ行け」という回答がでるだけで詳しい説明はなし。これは本当にAIなんだろうか?

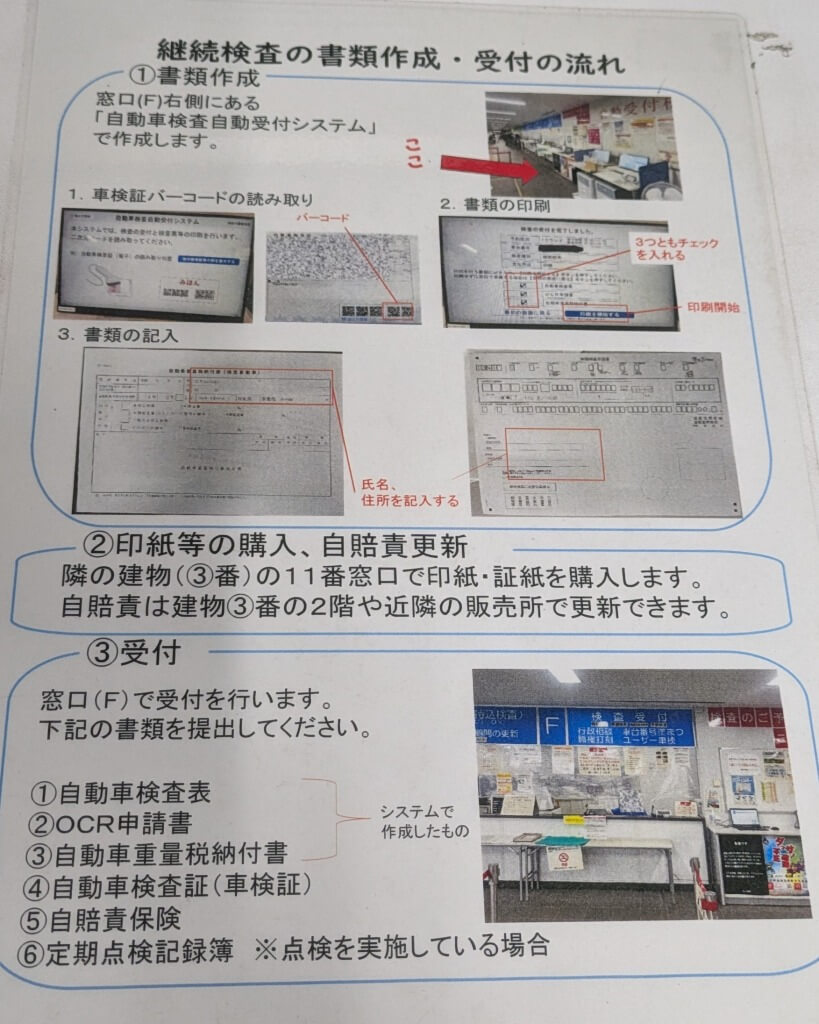

書類の自動作成で便利に

風の噂(?)で、今は手書きしなくても、端末で書類をプリントアウトして作成できる、ということは聞いていました。でも見る限り以前と変わった様子はありません。相変わらずたくさんの書類と、その書き方があちこちに置かれています。

とりあえずFの窓口へ行って聞けばいいんでしょうけれど、昼一の検査を受ける人が既に長蛇の列。うーん。のんびり昼飯を食ってる場合じゃなかった。

一番奥にあるのがF(検査受付)の窓口。

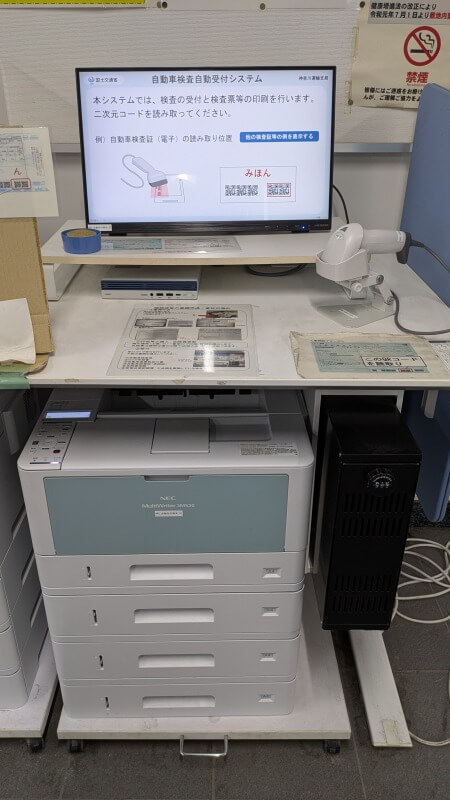

仕方ないから並ぼうかなとも思いましたが、何かしら案内はあるはず。そう思って探していると、自動受付の機械と思しきものを発見しました。(Fの窓口の隣)

これが「自動車検査自動受付システム」。Fの窓口の隣に2台ありました。

モニターの前に説明書きがありました。(これが一番わかりやすい) 車検証のQRコードをスキャナで読み込み、画面上(タッチパネルになってる)9で必要な書類(3種)にチェックを入れ、印刷ボタンを押すと、必要事項が記入された形で書類がプリントアウトされるようです。おお!こりゃあ便利。

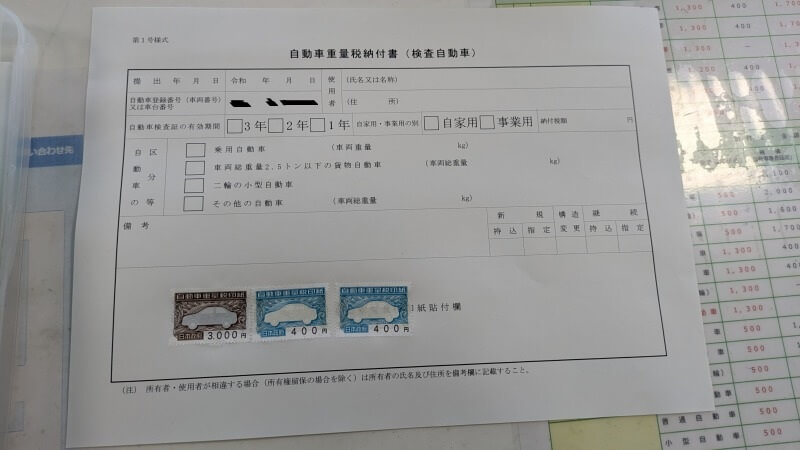

車検証のQRコードを読み込み、印刷するだけで、必要な書類が記入された状態でプリントアウトされます。いやー、これは便利。昔は必要な書類を探し、書き方見本を見ながら間違えないように記入して(しかもボールペンで書くところと鉛筆で書くところがある)、最後に押印が必要でした。今回からはもう認印も必要ないみたいです。

いやー素晴らしい。すごい時間短縮。楽ちんです。

感動しつつ、印紙を買うため、となりの建屋へ向かいます。

納税証明書が不要になってた

重量税(3800円)と検査手数料(1800円)を納めるため、となりの建屋(①)に移って印紙を購入します。

①の建屋に入ると、納税証明書取得のための窓口が並んでいました。前回車検を受けた時は、二輪はまだオンラインでの納税証明確認が出来ず、あわてて役所へ納税証明を取りに行ったのですが、今年の春からは二輪も納税証明書が不要になった・・・はず。

そのわりに人でごった返しているのはなぜなんだろう?

ひとまず、印紙購入の窓口で印紙を購入。

親切な(しかもかわいい)お姉さんが「ここにはこの印紙を、こっちにはこの印紙を貼ってくださいね。」と丁寧に教えてくれます。

念のため「納税証明って要るんですか?」と聞くと、「いえ、必要ありませんよ」と教えてくれました。(ただちょっとでも長く会話したかっただけなのですが。)

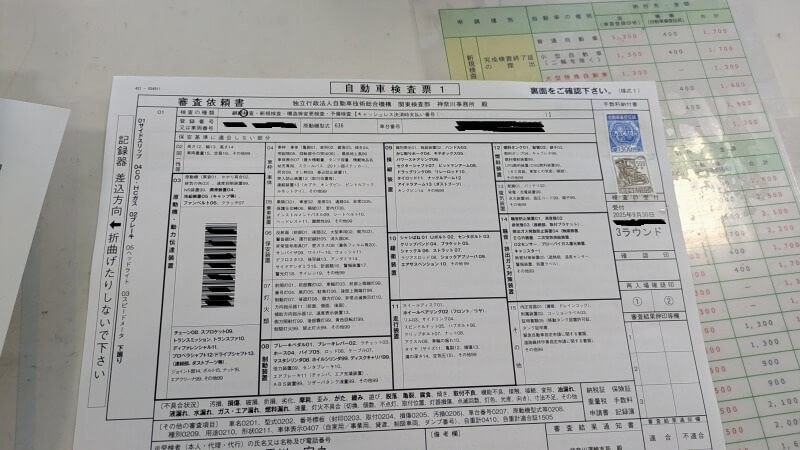

自動車検査票1。実際の検査の際、判子をもらうのがこの検査票。手数料1800円分の印紙を貼ります)

重量税の納付書。こっちには3800円分の印紙を貼ります。

再びもどって書類を提出するも・・・

印紙を貼り付けたら、再び③の建屋にもどり、Fの窓口に並びます。

順番が来たので、窓口のお姉さんに書類を提出したのですが、

「えっと、こことここに住所と名前を記入してください。書いたらもう一回並んでください」と言われてしまいました。

どうやら署名欄だけは自筆で記入が必要なようです。

うーん。完全自動記入じゃなかったのか。なんだよ・・・と思いましたが、さっきの自動受付機に書かれた手順を見返したらちゃんとそう書いてありました。

まことにあいすいません。

赤ペンで「ここに記入してね」と〇印を書かれました。ちゃんと手順書は読みましょう。←おれ。

住所と名前を書き、再びFの窓口へ。書類を提出します。

「定期点検は検査後に実施ですね?」と聞かれるので「ハイ」と答えると、書類を返され、「では検査ラインへ行ってください」と言われました。

検査ラインへ

ようやく書類がそろったので検査ラインへ向かいます。二輪のレーンは「3」コース。

二輪のレーンにもたくさんのバイクが並んでます。見た感じ、皆さん業者さんのようで、ユーザー車検らしき人は僕だけでした。

検査の手順ですが、Youtobeに運輸局公式の説明ビデオがありました。ユーザー車検を受ける方は、ますこれを見て予習しておくことをお勧めします。

さて、せっかくなので、ぼくなりのちょっとした「ユーザー車検のコツ」をいくつか書きたいと思います。

コツその1:書類の出し入れが楽な斜め掛けのメッセンジャーバッグが便利

コツその2:書類はバインダーに挟む or マグネットでタンクに固定

コツその3:ヘルメットはリアシートにツーリングネットで固定

検査時はバイクを操作しつつ、書類(検査票と車検書)を出したり収めたり繰り返しになります。これが結構面倒。

また、ヘルメットを被っていると検査員の方の声が聞こえにくいので、できるだけヘルメットは脱いで検査を受けたいのですが、脱いだヘルメットを置いておく場所がなく、手で持っていると邪魔なので困ります。

そこで今回は、強力なマグネットで必要書類をマグネットでタンクに貼り付けておく(風で飛ばないように強力なものを複数使うべし)ことにしました。

ちなみに周りのバイク屋さんと思しき業者の皆さんは・・・

・バッグは斜め掛けのショルダーバック(メッセンジャーバッグ)

・書類はバインダーに挟んでバッグに

・ヘルメットはそもそも被ってない(バイクは車に積み込んできている)

といった方が多かったようです。

コツその4:係員の方に”不慣れなこと”を告げる

これ、重要です。(笑)

ユーザー車検が初めての人はもちろん、何となく不安な人も、コースに入る前に係員さんを呼んで、自分が不慣れである旨を告げましょう。僕の場合は「すいません。初めてなんです」と言ってしまいます。(← うそです。ごめんなさい)

これは恥ずかしいことでもなんでもなく、検査場のあちこちに「不慣れな方は係員に申し出てください」と書かれています。

まごついて検査が進まないと後続の皆が迷惑をするわけですから、知ったかぶりする方がはるかに迷惑です。係員の方に「不慣れだ」と告げると、とても親切に応対してくれます。

今回も、ひとりの係員の方が僕に付きっきりで立ち会ってくださり、検査のやり方をいちいち教えてくれたほか、検査機器の操作や検査結果の押印(検査コースにならぶ機械で押す)も全部やってくださいました。感謝!

まさかのミス

検査はまずは目視による外観チェックと車体番号のチェック。灯火類、ホーンのチェックがありました。僕のバイクはアクラポビッチのスリップオンマフラー(車検対応品)が付いていますが、特に確認はなし。念のため、EURO基準対応を証明する書類も持っていきましたがノーチェック。音量測定もされませんでした。(あきらかにうるさい時以外はやらないようです。)

ただ一言、「ハンドルは交換してませんよね?」と聞かれたので、ノーマルのままです、と答えました。

次に前後ブレーキ検査とスピードメーター検査があるのですが、その前に

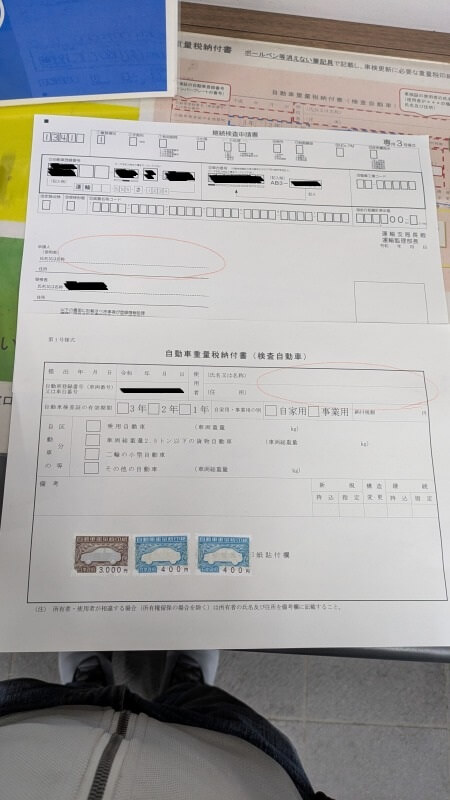

「このバイクのスピードは前輪検知?後輪?」と聞かれました。

これがどちらか判らなかったので、事前にネットで調べたところ「KTMのバイクは後輪検知」との情報が書かれていたので「後輪です」と答えました。

再検査で無事合格

再入場申告スイッチ

再入場申告で「スピードメータ」のボタンを押し、スピードメーター検査選択で「前輪検出」を押します。

今度は無事スピードメーターが作動し、検査終了。合格しました。

これでようやく検査完了です。再び総合判定所へ行き、合格印をいただきました。

無事新しい車検証を手に入れる

検査が終わると、再び③の建屋に行きます。

今度はEの窓口に行くと、カウンターのトレーに「番号カード」を挟んだクリアファイルがおいてあるので、これに必要な書類(自動車検査票、OCR申請書、重量税納付書、車検証、自賠責保険)を挟み、カウンターにある提出用トレーに提出します。

番号カードは手元に持って置き、番号を呼ばれたらこれと引き換えに新しい車検証がもらえます。

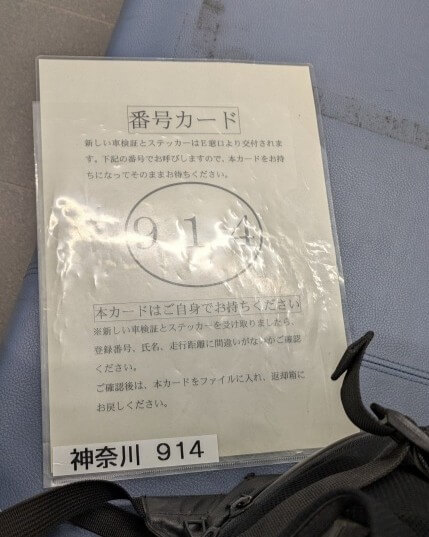

これがクリアファイルに挟まれた番号カード。このカードは手元に置き、それ以外の書類を入れて窓口のトレーに提出します。

赤い矢印のトレーに番号カードの入ったクリアファイルがあります。書類を挟んだら緑のトレーに提出して番号が呼ばれるのを待ちます。

必要書類を提出してほどなく(5分くらいか)番号が呼ばれ、無事新しい車検証をいただけました。

これでまた2年間バイクに乗れます。

新しい車検証にとまどう

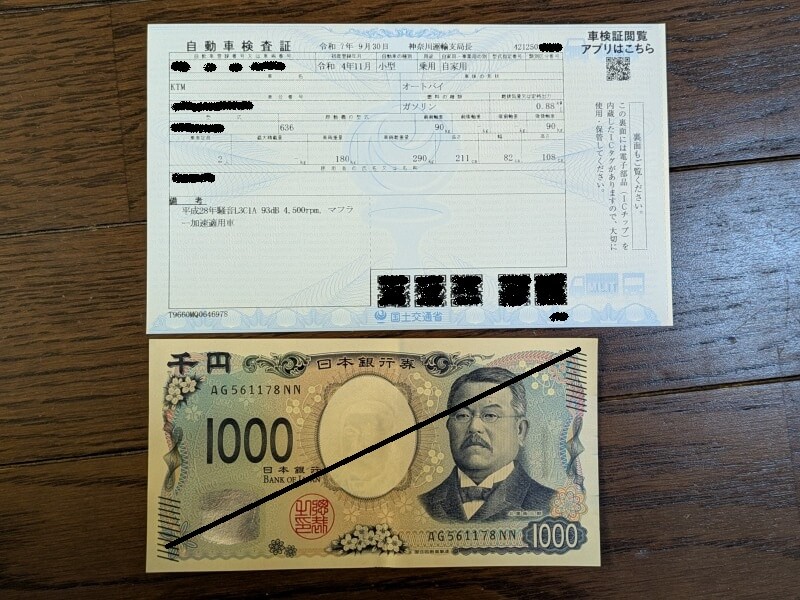

家に帰って来てから、新しい車検証をあらためて確認。サイズがかなり小さくなりました。

ただ、右側にICタグが入っているということで、ここを折る事は厳禁だそう。うーん、かえって前の車検証より場所をとるような気が・・・

しかも車検証の満了日なども記載されていません。なぜなら次回の車検以降も、この同じ車検証を使い、ICタグのデータだけが更新される仕組みなんだそうです。(アプリを使わないと車検満了日が確認できません)

なんだかかえって不便になった気がします。

それに、何年も使うとなると、そのうちボロボロになりそうだよなあ。

新しい車検証をお札と並べてきました。かなり小さいのがお分かりになると思います。

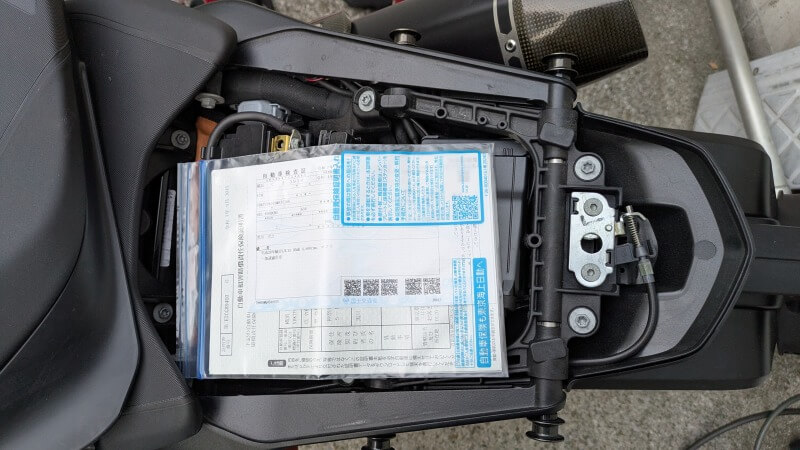

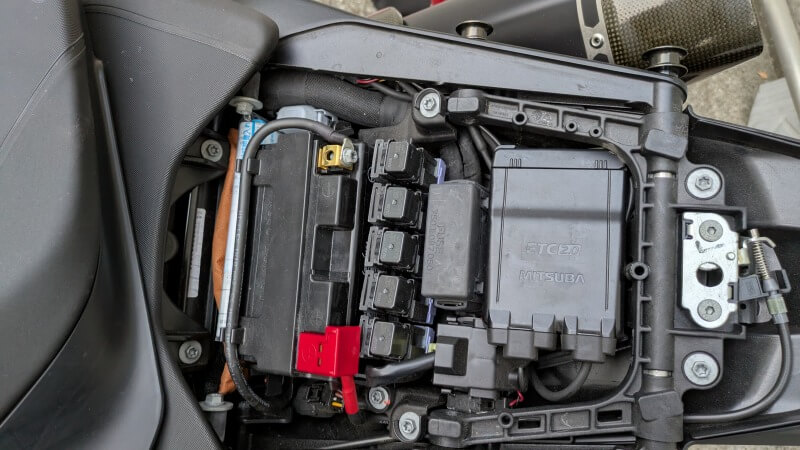

自賠責保険のビニール袋に車検証を入れ、DUKEのリアシート下におくとこんな感じ。 何かの拍子に飛んでいきそうな気がします。

ICタグのところだけ折らなければいいんだよね? ということで、二つ折りにし、車載工具の脇に押し込みました。

次いで車検証ステッカー(検査標章)を張り替えます。これ、毎回悩むんだよなー。シールの保護を考えれば、シール本体に対して透明な保護シールは一回り大きい方がいいと思うんだけれど、実際には一回り小さいのです。シールの文字が消えなければ良しということなんでしょうね。

シールが微妙にナンバープレートを留めるボルトに掛かります。なので、いったん、このボルトを外してシールを貼ります。

ところが、このボルト。うらで止めているナットを押さえようにも指が入りません。なのでボルトを緩めると落ちてしまい、再び嵌めようにも指が入りません。仕方なくラジオペンチで押さえてボルトを締めるのですが、なかなか位置があわず四苦八苦。

かかった費用は14360円+予備検査代ですが・・・

ともあれ、今回も無事ユーザー車検を終えることが出来ました。いろいろ書類作成の手順が変わっていて戸惑いましたが、結果的には、ものすごく書類作成の手間が削減されていて、より簡単にユーザー車検を受けられるようになりました。

ちなみに 結局かかった費用は

・自賠責保険(24か月):8760円

・重量税:3800円

・検査手数料:1800円

計 14360円

+予備検査代:2750円 でした。

![[Muzee] メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ ボディバッグ メンズ レディース 斜めがけ 出張 ウォーキング バック ウエストバッグ 肩がけ ポケット 撥水加工 防水 旅行 かっこいい カバン ブラック](https://m.media-amazon.com/images/I/31QTHdNSxCL._SL500_.jpg)